小暑的养生与民俗文化

一、小暑简述

(一)小暑的时与度

小暑的黄经度数

小暑度数信:以六月节为周期律中的空间之度和时间之数,以土德能量之气依时而至为信

阳历时间:2019年07月07日 17:20:25 农历: 六月(小)初五

每年7月7日至8日期间

黄道位置:太阳到达黄经105度

天地能量主运:土炁信德能量输布期

人体脊椎对应:第4胸椎体(T4)

节气序列:二十四节气中的第11个节气,实为第14个

前后节气:夏至,小暑,大暑

在年度周期律之中,每年的24个节气变化内,存在着两个“暑”,并且以小与大分别表示能量的强弱。暑,在天德能量的物相呈现中具有显著的能量特征,《大雅》里面保留着“暑”的文化定位,即“温隆虫虫”,但是在解析上,后世却并未从五运六炁(气)的本义中抓住内在的本义,而是掉入意识哲学文化的层面当中,以衍生义取代了本义。

(二)小暑天气气候

《月令七十二候集解》:“小暑,六月节……暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹小也。”

“暑”,具有表示炎热的意思,但炎热并不是暑的全部含义。小暑,意指天气开始炎热,热之中又分为大热、小热,月初的时间段内是小热,进入月中旬以后才开始大热。在小暑期内全国各地都还没到最热的时间段。这一段解析,可以说只是从治事和物相方面谈论了小暑以及暑的意义。

物相治事的小暑时节,江淮流域的梅雨即将结束,盛夏开始,气温升高,进入伏旱期。华北、东北地区,则进入多雨季节,热带气旋活动开始频繁,登陆我国的热带气旋开始增多。

(三)小暑的物候

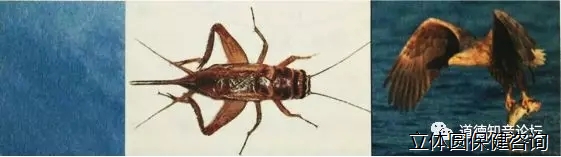

古代将小暑分为三候:“一候温风至;二候蟋蟀居宇;三候鹰始鸷。”

温风至,蟋蟀居宇,鹰始鸷

小暑时节,大地上不再有一丝凉风,所有风中都带着热浪;由于炎热,蟋蟀也离开了田野,到庭院的墙角下以避暑热;老鹰也因地面气温太高而在清凉的高空中飞翔。

二、小暑的寻根与探源

(一)“小”的字源与字义

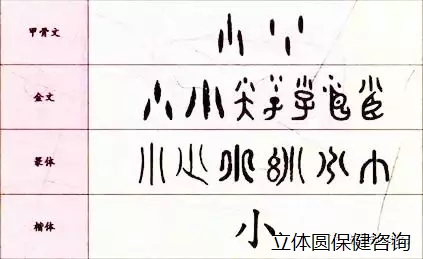

小的字形演变

小”,象形。甲骨文像沙粒形;小篆析为会意。从八,从“|”。本义:细;微。与“大”相对。《说文解字·卷二·小字部》:“物之微也。从八,|见而分之。”《徐曰》:“‘|’,始见也。八,分也。始可分别也。”

《周易·系辞》:“其称名也小,其取类也大。”《周易·泰卦》:“小往大来。”《左传·襄三十一年》:“君子务知大者远者,小人务知小者近者。”《庄子·列御寇》:“彼所小言尽人毒也。注:‘细巧入人为小言。’”这说明,小,同样具有正负、善恶的不同属性。莫以恶小而为之,莫以善小而不为。

(二)“暑”的字源与字义

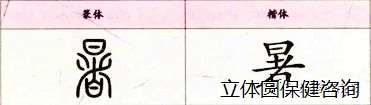

暑的字形演变

汉代的《说文解字·卷七·日字部》中是站在物相的层面解析文义,抛弃了质象的本义:“暑,热也。暑近湿如蒸,热近燥如烘。”这个解释表明,在意识哲学文化期开始以后,文化界对于“暑”的解析仅仅用于治事,抛弃了修身,丢失了人“文”的本义。

《说文解字注》中,也同样跟进了这种说法:“暑与热浑言则一,析言则二。故大雅:温隆虫虫。毛云:温温而暑,隆隆而雷,虫虫而热也。暑之义主谓湿,热之义主谓燥,故溽暑谓湿暑也。释名曰:暑,煮也。如水煮物也。热,热也,如火所烧热也。”

“暑与热浑言则一”,意思是说,暑与热混起来谈是一个意思,所以就该允许用热字来解析暑字,这还是站在物相治事的角度解析暑和热的关系。实际上,我们完全可以把暑和热分解开来,进行字义的探讨。

热,是现象感觉,器官的知觉,白话常常使用热字来涵盖众多的知觉现象。

暑,有其特定意义,《大雅》里面这段话,还保留着“暑”的文化定位,那就是“温隆虫虫”,但是在解析上,人们又掉入了意识哲学文化的“以意解慧”当中。“温隆虫虫”,“温”,应当是指春温夏热之“温”;“隆”,则是指夏季多雷电时降雨;“虫”,甲骨文表意就是精虫,指生命产生的最基础物质,“虫虫”,则是指万物生命繁殖的虫与虫相互交会。也就是说,所有的动物类,以虫而繁衍同类生物这一特征,在这个时期,获得了自然能量的成长。

(三)小暑的词义

《礼记正义·月令》:“谓之小暑大暑者,就极热之中,分为小大,月初为小,月半为大。(谓之处暑者,谓暑即将退伏而潜处)”。

《黄帝内经·素问·天玄纪大论》:“寒暑燥湿风火。”暑是中医学“六淫”之一,暑与寒相对应。

《岁序总考全集·一年二十四气详解》:“小暑,六月节【其卦为遯二阴之月也】。小,微也,是月极热,月初犹小,故谓之小暑。夏有三伏。五月夏至,第三庚为初伏,第四庚为中伏,立秋后初庚为末伏。盖初伏夏气虽炎蒸而暑热尚微,故曰小暑乃六月之节也。”

小暑大暑,暑文的顺四时之修身,根据五运六炁(气)的变化在时间上有着一定的差别,并以“小”“大”为度与数来实行区分与界定,从而有着小暑大暑之命名,而并不是单纯因为热度的大与小,产生了小暑与大暑之说。

三、小暑的正善治养生

(一)小暑修养脾臓

1. 脾臟四季旺

《遵生八笺·脾旺四季论》中对于脾臓的特征进行了详细的阐述:“脾臟属中央土,旺于四季,为黄帝,神肖凤形,坤之气,土之精也。脾者,裨也,裨助胃气。居心下三寸,重一斤二两,阔三寸,长五寸。脾为心子,为肺母,外通眉阙,能制谋意辩,皆脾也。口为之宫,其神多嫉。”

“口为脾之官,气通则口知五味,脾病则口不知味。脾合于肉,其荣唇也,肌肉消瘦者,脾先死也。为中央,为季夏,日为戊己,辰为丑辰未戌,为土。其声宫,其色黄,其味甘,其嗅香,心邪入脾则恶香也。”

“肺邪入脾则多歌,故脾有疾当用呼,呼以抽其脾之疾也。中热亦宜呼以出之。当四季月后十八日,少思屏虑,屈己济人,不为利争,不为阴贼,不与物竞,不以自强,恬和清虚,顺坤之德而后全其生也。逆之则脾肾受邪,土木相克,则病矣。”

译文:

“肺邪到了脾臓就喜欢唱歌,所以脾臓有了疾病应当用‘呼’音吐纳治疗,‘呼’可以除去脾臓中的疾病,发烧时也适宜用‘呼’出的办法。每个季节最后一月的后十八天,应当排除思虑,克制自己而去接济他人,不要为名利去争强好胜,不要暗怀鬼胎去算计他人,不要和物争胜,不要自我恃强,应该恬淡平和清虚,顺应坤柔载物能容的品德,然后才能使生理得到安康、保全生命。如果违背了这个规津,就会使脾肾受到病邪的侵害,土木相克,就导致生病了。”

这些论述高度浓缩了脾的特点。因为春夏秋冬四季的最后一个月的后十八天,都是脾土旺的时候,所以夏至以后,五运中的土运正当其时。修身中的炼己,阴己土转阳戊土,要牢牢把握住这个关键时期,那么对我们的后天之本进行充实、补充、净化、提升,就会取得良好的效果。

2.修养脾臟法

修养脾臟,应当以静为主,适当运动,避免大动。《要略》中介绍过的“鸣天鼓”,就是修养脾臟的好方法。

《遵生八笺·修养脾臟法》:“当以夏季之月朔旦,并三季后十八日,正坐中宫,禁气五息,鸣天鼓二十四通,吸坤宫黄气入口,十二吞之,以补呼之损也。”

3.相脾臟病法

脾热者,鼻赤黄而肉臑;脾虚,则腹胀鸣,成溏痢,食不消化。脾风,则多汗恶风,体上游风习习,四肢无力,举动懈怠,不思饮食,足不能行,脚下胀痛。脾恶湿,食苦以燥之。

又云:脾病欲缓,食甜以补之,苦以泻之。脾病,当脐下有动气,按之牢若痛,苦逆气,小肠急痛下泄,足重胫寒,两胁胀满,时作呕吐,气满充心,四肢浮肿。

宜服诃梨勒丸,处方:(编者注:仅供专业医师参考)

干地黄一钱 牡丹皮一钱 薯蓣八分 泽泻八分

茯苓八分 川芎八分 山茱萸九分 干姜三分

诃梨勒皮十分 荜拨三分

上为末,炼蜜为丸,如桐子大。空心,地黄汤下二十丸。

——《遵生八笺·调摄四时笺》

译文:

“脾臓有热邪的人,鼻子是赤黄色的,而且有肉隆起;脾气虚,就会有腹内肠鸣现象,大便稀薄,消化不良。脾臓有风邪,就会多汗、恶风、体上游风习习〔体表麻痒若游风流行的样子)、四肢无力、举动懒散、不思饮食、足不能行、脚下胀痛。脾恶湿,应当用苦味的食物去干燥它。

又说:脾臓的病有所好转的时候,应该吃甜食去补养它,用苦味去泻它。脾有病,在脐的下部会感到一股可移动的气,按重一点会感到痛,也好像是一股逆气,使小肠急痛、下泄、足沉重,小腿内侧的胫骨有寒,两胁胀满,时常呕吐,气满充心,四肢浮肿。”

六月天,脾出现疾患时,可以用这个处方,用时自己配制即可。

(二)身识养生

1.《灵剑子》导引法

端身正坐,舒手指,直上反拘。三举,前屈,前后同行。至六月半后用之。去腰脊脚膝痹风,散膀胱邪热。

首先用平安诀端坐,然后用龙爪、虎爪的变换活动手指,之后十指相扣,翻转手腕,掌心向上翻举,抬升三次;然后,充分前倾弯腰,双臂在身后同样向上推三次;最后再左右扭一扭身体。这是一种适用于季夏的养生方法,可以帮助我们排除经络里面的邪风、邪热等等。

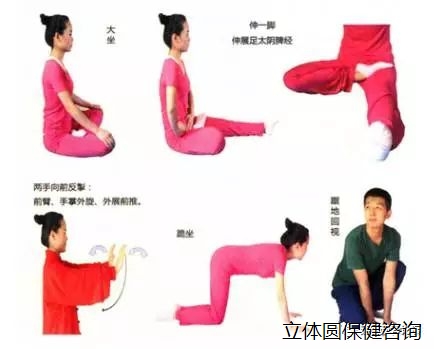

2.脾臓导引养生法

脾臓导引图示

(l)可大坐,伸一脚,以两手向前反掣三五度。手推出去以后,左手手掌反向向外运动,让大拇指鱼际肌能够朝天,掌根用力,掣三五次。

(2)又跪坐,以两手据地回视,用力做虎视,各三五度。就像一只老虎蹲踞在那里一样,头左右探一探,想象自己是一只老虎在虎视天下,能去脾臓积聚的风邪毒气,而且又能消食。

3.陈希夷二十四气导引坐功图势——小暑

小暑坐功图势

运:主少阳三气

时:配手太阴肺湿土

坐功:每日丑、寅时,两手踞地,屈压一足,直伸一足,用力掣三五度,叩齿,吐纳,咽液。即:每天l~5时期间,两手于背后撑地,十指尖朝后,胳膊伸直,左腿向前伸直,脚跟着地,右腿折叠使大腿压住小腿,目视在脚尖,并使身体重心向后移,然后向前移。如此两脚交换,动作相同,各做十五次。最后做叩齿、咽津、吐纳而收功。

主治:腿膝腰髀风湿,肺胀满、嗌干、喘咳、缺盆中痛、善嚏、脐右小腹胀引腹痛、手挛急、身体重、半身不遂、偏风、健忘、哮喘、脱肛、腕无力。喜怒不常。

(三)口识养生(编者注:读者参阅《中华传统节气修身文化—四时之夏》)

四、小暑的民俗文化

(一)伏日祭祀感恩

三伏是一年中最热的时候,我国传统的推算方法,每年夏至后的第三个庚日为初伏开始。伏日之“伏”,对于内修其身而言,是收摄身口意三识,清静关注身国内而用暑文修身;对于外用的治事而言,则是“隐伏避盛暑”的意思。但是对于体内而言,是用于修身的意思,如何伏起来。

伏日祭祀感恩,首先是用于身内,远在先秦已见著录。古书说,伏日所祭乃“其帝炎帝,其神祝融”。炎帝是太阳神,祝融则是炎帝玄孙火神。传说炎帝叫太阳发出足够的光和热,使五谷孕育生长,从此人类不愁衣食。人们感谢他的功德,便在最热的时候纪念他。因此,就有了伏日祭祀感恩的礼仪。

(二)治事养生之宜

《便民图纂》:“六月六日,用井花水,以白盐淘于水中作卤,新锅仍煎作白盐,以此盐擦牙毕,以水吐手心内洗眼.虽老犹能灯下读书。”

《灵宝经》:“六月六日,宜修清暑斋。”

《云笈七签》曰:“六月六日,沐浴斋戒,绝其营俗。”

《关西旧俗志》曰:“六月六日,取水收起,净瓮盛之,一年不臭。用以做醋酱腌物,一年不坏。”

(三)治事养生之忌

《杨公忌》曰:“初三日不宜问疾。”

《仙志戒》:“六月六日,忌取土开掘。”

(四)小暑农事

小暑前后,除东北与西北地区要忙于收割冬、春小麦等作物外,农事主要是忙田间管理,早熟作物大暑前就要成熟收获,要保持田间干湿适度。中稻进入孕穗期,应根据长势追施穗肥。晚稻开始分蘖,应及早施好分蘖肥。

“小暑天气热,棉花整枝不停歇。”北方大部分产棉区,棉花开始开花结铃,生长最为旺盛,在重施花铃肥的同时,还要及时整枝、打杈、去老叶,协调植株体内养分分配,增强通风透光,减少蕾铃脱落。盛夏高温,也是蚜虫、红蜘蛛等多种害虫盛发的季节,适时防治病虫是田间管理中的又一重要任务。

小暑开始,江淮流域梅雨先后结束。东部淮河、秦岭一线以北的广大地区,开始进入季风雨季,降水明显增加,雨量比较集中。长江中下游地区,则为副热带高压控制下的高温少雨天气,常常出现伏旱现象,对农业生产影响很大,蓄水防旱显得十分重要。

“伏天的雨,锅里的米”。小暑期间出现的雷雨以及热带风暴或台风所带来的降水,虽对喜水作物生长十分有利,但有时也会给喜旱作物及蔬菜造成不利影响。

常见农谚:

小暑过,一日热三分。

大暑小暑,有米懒煮。见暑不种黍。

伏里种豆,收成不厚。

种豆入伏,押宝有无。

暑伏不种薯,种薯不结薯。

小暑不栽薯,栽薯白受苦。

小暑种芝麻,当头一枝花。

过了小暑,不种玉蜀黍(玉米)。

麦不见伏,伏不见麦。

头伏萝卜二伏菜,三伏有雨种荞麦。

头伏萝卜,二伏白菜。

节选自熊春锦先生著《中华传统节气修身文化—四时之夏》(略有编辑),中央编译出版社出版,ISBN:978-7-5117-2908-8。如有转载,请保持图片与文字内容原样,勿擅自编辑,并须注明书名、作者与出版社。