夏至的养生与民俗文化

(一)夏至的时与度

夏至度数信:以五月中为周期律中的空间之度和时间之数,以土德能量之气依时而至为信

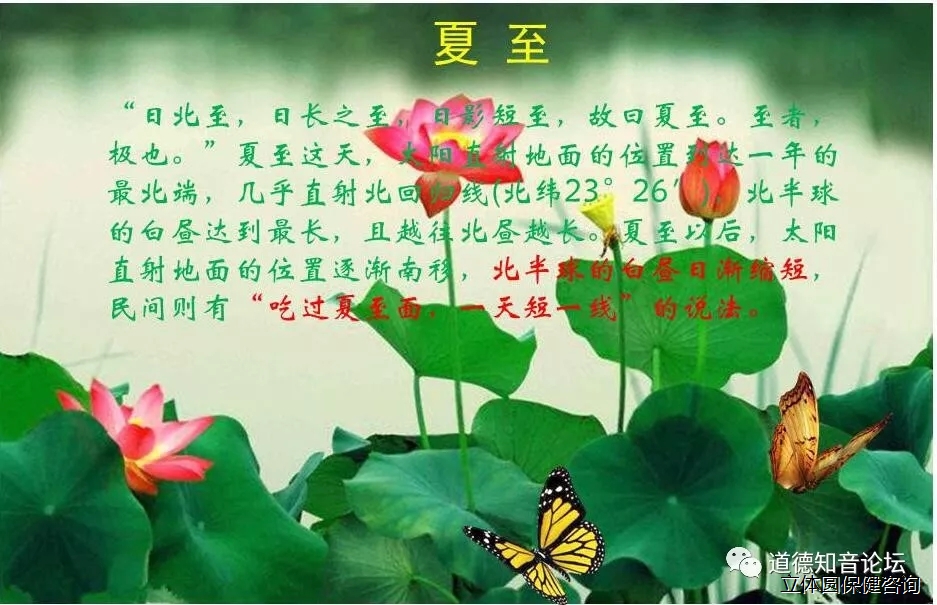

阳历时间:2019年6月21日23:54:09;每年6月21日至22日期间

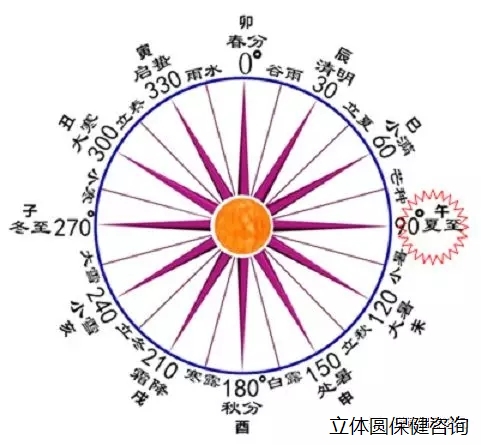

黄道位置:太阳到达黄经90度

节气序列:二十四节气中的第10个节气,实为第13个

前后节气:芒种,夏至,小暑

夏至的黄经度数

夏至前后,由于太阳辐射到地面的热量仍然比从地面向空中散发的热量多,所以在此期间,天上下降的能量比地球向上散发的能量要强大得多。天宇中五运中的火运能量虽然进入尾声,但是太阳的能量却仍然保持着增强的态势。

(二)夏至天气气候

一年里,我们在年周期律中经历了秋凉、冬寒、春暖,以及立夏后的初热,到了夏至,才意味着真正进入炎热的季节,正如人们常说的,“不过夏至不热”。夏至后,气温将继续升高,并在夏至后的第三个庚日进入伏天。

伏天也称三伏,为一年中最热的日子,它分为三个阶段,即初伏、中伏和末伏。民间把夏至后的15天分成3“时”,一般头时3天,中时5天,末时7天。这期间,我国大部分地区气温较高,日照充足,作物生长很快,需水较多,缺水将产生干热风,影响作物生长。此时的降水对农业产量影响很大,故有“夏至雨点值千金”之说。当然,雨水过多也会造成一些损失和影响。

二、夏至的天文内涵

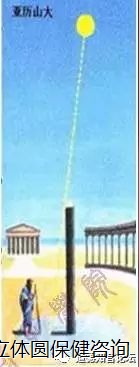

(一)立竿不见影

夏至这天正午,在北回归线上的地区将会出现“立竿无影”的有趣现象。

对于大部分地区的人们而言,在夏至正午时分看自己的影子,会见到一年当中最短的影子。在我国南方部分省区,如广东、广西、云南等北回归线上的地区,因为太阳垂直照射,立起来的竿子就可能没有影子。因为在夏至这一天,太阳直射北回归线,正午时分呈绝对(接近)直射状,北回归线地区就会出现短暂的“立竿无影”现象。有兴趣的读者,可以在夏至这天的正午立根竿子试一试,看一看自己所居住的地区,日影最短能够短到什么程度。

(二)夏至物候

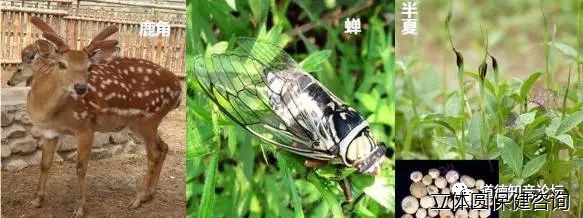

中国古代将夏至的十五天分为三候,如《礼记·月令》:“一候鹿角解;二候蝉始鸣;三候半夏生。”

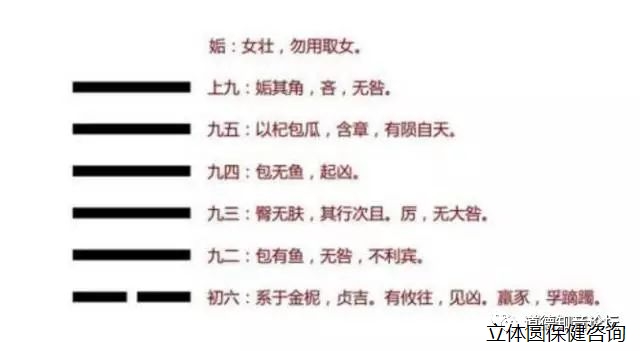

一候鹿角解:姤卦,九四。《周易·姤卦》:爻辞:“包无鱼。起凶。”《象》曰:“无鱼之凶,远民也。”

糜与鹿虽属同科,但古人认为,二者一属阴一属阳。鹿角朝前生,所以属阳。夏至日阴气生而阳气始衰,所以阳性的鹿角便开始脱落。当然现在的鹿角大部分都是被人工锯掉了。糜因属阴,所以在冬至日其角才脱落。

二候蝉始鸣:姤卦,九五。《周易·姤卦》:爻辞:“以杞包瓜,含章,有殒自天。”《象》曰:“九五含章,中正也。有殒自天,志不舍命也。”

雄性的知了在夏至后,因感阴气之生便鼓翼而鸣。蝉鸣,是因为它感知到了乾卦里面的一阴之气开始生成了,这是一个重要特点。

三候半夏生:姤卦,上九。《周易·姤卦》:爻辞:“姤其角,吝,无咎。”《象》曰:“姤其角,上穷吝也。”《月令七十二候集解》:“半夏生。半夏,药名,居夏之半而生,故名。”

从立夏到夏至,夏天就走完了一半。半夏是一种喜阴的药草,因在仲夏的沼泽地或水田中出生,所以得名。由此可见,在炎热的仲夏,一些喜阴的生物开始出现,而阳性的生物却开始衰退了。地球上的生物处在五行之内,都无法摆脱这一法则的制约。如果我们深入去研究,不难发现,这个特点不仅仅是植物圈、动物圈里面的客观存在,在人类生命这一个圈子里同样是广泛存在的。虽然,我们的祖先对人类圈四时变化的现象,进行了大量总结和细致论述,但可惜的是,近代几百年以来,我们对这些研究成果并没有很好地加以继承,把古人的智慧转换到现代应用学当中来。保存下来的大部分知识或文化,只是关注植物圈的内容比较多,动物圈中的内容也并不是十分详尽。

自然界的三候各有其特征,人体内心阳感应天阳,身内之地脾土意与肾智水,与地球之地与地球之水的变化,同样处于相似的环境。身内阴阳二炁能量的运动,与天地规律和秩序的相似性也都同步存在,如果高度接近就会健康;若是违背了这种规律和秩序,能量上同样不足的时候,那么疾病就会产生。

三、夏至的能量卦象

夏时的特点是火生土,处于礼火旺和信土相之期。信德的土运,起于芒种后3日,止于立秋后6日。

夏至对应的卦象是姤卦的初成期,从小满的乾卦初成期到芒种的完成期,以及夏至姤卦的初成期,乾卦能量开始由充实变为“满则损”,一阴生成于下,乾卦下方的一道爻开始变成阴爻,也就是姤卦开始生成。

姤卦是由下(内、主)巽上(外、客)乾的结构组成,为异卦(下巽上乾)相叠。乾为天,巽为风。天下有风,吹遍大地,阴阳交合,万物茂盛。姤卦与夬卦相反,互为“综卦”。姤,即遘,阴阳相遇。但五阳一阴,不能长久相处。《周易参同契》中指出:“姤始纪序,履霜最先。井底寒泉,午为蕤(ruí )宾。宾服于阴,阴为主人。”姤卦能量形态的出现,是乾卦阳极以后而一阴生于内、下、主体中的发端,这是年度周期律中阴生于阳的开端,是天地阴阳运炁中阴炁产生的纲纪次序的开始。水作为天地之间炁的承载物,当阴炁能量逐步加重时,在以雨的形态继续表达的同时,首先会出现霜化性的阴炁加重的改变,而井水则会出现寒气逐步加重的改变。午,是古历五月之义,蕤宾指音乐十二律中的第七律。由于五月阴气忤逆阳,冒地而出,五月阳炁的能量与音的能量、太阳光热的能量,这炁、音、光三类质元能量,开始宾服于地阴能量发展的总趋势。地阴能量将会逐步增强,而成为天地之间能量转换变化的总趋势。

天道自然界阴阳能量的转换大势能,必然会同步作用于修身明德实践的人们身内。如何预防身中类似的阴长阳消,保持住身内阴阳的“中炁(气)以为和”,使身内四季如春,就是修身实践必须做到的实在功夫。《黄帝四经·论》中说:“四时有度,动静有立,而外内有处。”只有把五运六炁(气)的内容转换成为我们意识的记录,进行全面掌握以后,才能说顺四时之度而心中有数,顺四时之度而民不有疾。

四、夏至农事与循时修身

(一)夏至农事

在天时规律中,夏至是北半球夏季炎热天气的正式开始,地表接收的太阳辐射热量,比地面反辐射放出的热量多,气温会持续升高,故夏至日不是一年中天气最热的时节。大约夏至后再过二三十天,才会进入最热的天气。夏至后进入伏天,北方气温高,光照足,雨水增多,农作物生长旺盛,同时暴雨骤风可能频发,杂草、害虫也迅速滋长蔓延,需加强田间管理,治水防涝灾与干旱,防治虫害,清除杂草。

农谚说:“夏至棉田草,胜如毒蛇咬。”“夏至进入伏天里,耕地赛过水浇园。”“进入夏至六月天,黄金季节要抢先。”

(二)循时修身

“夏至不锄根边草,如同养下毒蛇咬。”夏至一阴生,喜阴的生物开始滋生而喜阳的生物开始死去,所以,体内必须要防止内阴的滋生。此外,控制调整好内在的情志,可以避免体内受“旱”“涝”“冰雹”等恶劣气候的影响。应当全面掌握外在可以观察到的物相中的变化现象,反馈深入到自己生命体内,进行同步的实践和把握。

五、夏至的正善治养生

《黄帝内经·素问·脉要精微论》:“夏至四十五日阴气微上,阳气微下。阴阳有时,与脉为期。”这一天北半球昼最长,夜最短,是阳气至极之时,此后阳气逐渐衰降而消,阴气逐渐旺盛增长。

夏至时节的养生保健,一方面要顺应夏季阳盛于外的特点,注意保护阳气;另一方面,夏至也是所谓“阴阳争死生分”的时节,因为此前是阳长阴消,此后则转为阳消阴长,此时盛阳覆于阴上,阴始生于其下,喜阴的生物开始滋生而喜阳的生物开始死去(如夏枯草),阴阳交错,人易生病。

(一)身识养生

1.心中阴火邪风清理导引方法(编者注:参考《中华传统修身文化-四时之夏》。)

2.陈希夷二十四气导引坐功图势——夏至

夏至坐功图势

运:主少阳三气。

时:配手少阴心君火。

坐功:每日寅时至卯时,跪坐,伸手叉指屈指,脚换踏左右各五七次,叩齿,纳清吐浊,咽液。即:每天3~7时之间,屈膝跪坐,两臂伸直,十指交叉,手心向胸,以右脚踏手心中,脚向外蹬,手往里拉,蹬拉相争,约二三秒钟。换左脚踏,同样动作,左右各做三十五次。然后叩齿、咽津、吐纳而收功。

主治:风湿积滞、腕膝痛、臑臂痛、后廉痛厥、掌中热痛、两肾内痛、腰背痛、身体重。

(二)口识养生(编者注:参考《中华传统修身文化-四时之夏》。)

(三)夏至治事养生宜忌

1.治事之宜

夏季三伏中是治疗清理秋凉冬寒类疾病的最佳时机,可以采用药贴、药敷、内服等多种方法进行治理。例如,配合夏至以后的夏季修身养生药物应用。由补骨脂、女贞子、菟丝子、淮山药、靳艾叶等药物组成的补肾护肺散,又称为补水护金散,进行外用就是其中的方法之一。《冯氏锦囊秘录》:补骨脂丸,治下元虚败,脚手沉重,夜多盗汗,纵欲所致。(编者注:读者参阅《中华传统节气修身文化—四时之夏》,以了解夏至采药与制药详情。)

2.治事之忌

忌雷雨。夏至多雷雨天气,防雷击雨淋。户外活动要具备防雷电的知识,关闭手机,勿独行旷地,以及树下、电线杆下。

忌诅咒。心开窍于舌,诅咒为邪火,出言不慎、诅咒他人是有毒的热邪能量的播散,心中火毒既有外向作用力,同时具有反馈作用力量,特别是在对方不回应时反噬力最强,阴火炽燃于心表于舌,正如同“玩火者必自焚”,定会内损自己身中肝木、肾水、肺金,埋下难以治愈的祸患。夏至诅咒的愤怨怒的负能量,伤损内臓以后,常在秋、冬、春季转化成功能性或器质性的疾病。

忌剃头。发为血之余,肺主皮毛。外在的毛发与身内的臓腑互为一体。夏至日正值天地间的能量转折期,是动态变化,火能灼金,以休养皮毛为宜。故在夏至日不应主动人为地加重搅动身内的气血为宜。

应当避免夜间饮食生冷的食品和饮料。

应当避免用寒冷之水洗澡或浸泡双足。

应当避免白昼或夜卧贪凉以及当风吹身。

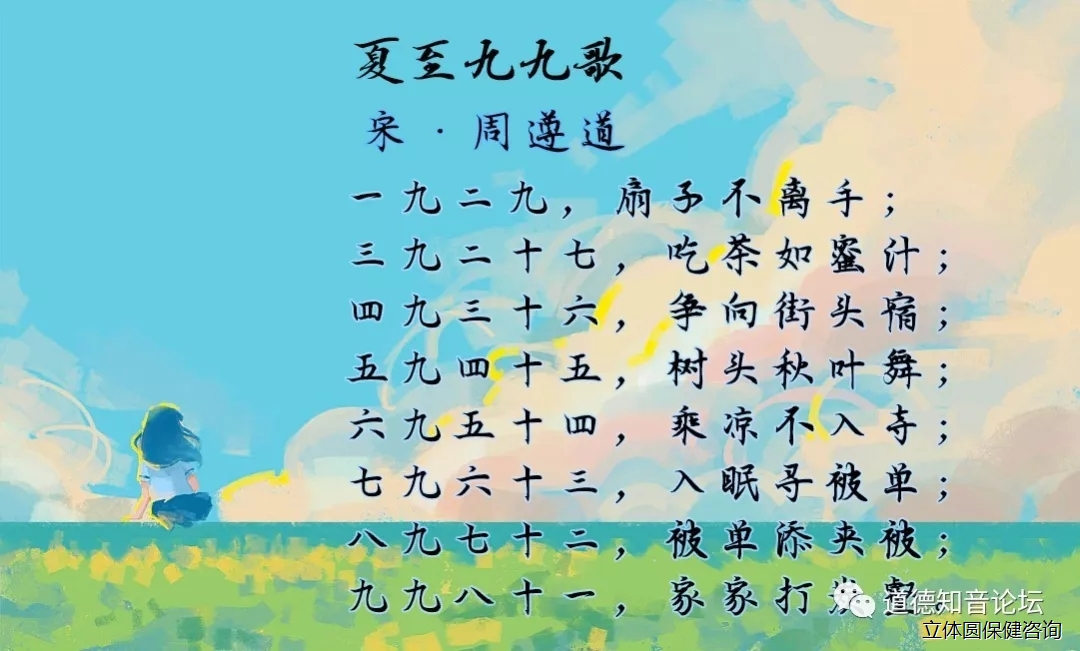

六、夏至的民俗文化

夏至和冬至一样,都属于民间庆典祭祀感恩的重要节日。夏至有很多称谓,古时又称“夏节”或“夏至节”。甚至有些地方,“夏至节”的热闹程度都超过了端午节。在《辽史·礼志》中记载:“夏至之日,俗谓之‘朝节’。妇女进彩扇,以粉脂囊相赠遗。”彩扇可以用于纳凉,加入药粉的香囊可以除去汗臭,带来清新一夏。

据宋代《文昌杂录》记载,从夏至之日始,百官们可以放假三天。“祠部休假,岁凡七十有六日,元日、寒食、冬至各七日,天庆节、上元节同。天圣节、夏至、先天节、中元节、下元节、降圣节、腊各三日”;元日、寒食节、冬至节、上元节、天庆节这五个大节放假七天,而夏至、中元、腊日等七个重要节日则放假三天。

又“立春、人日、中和节、春分、春社、清明、上巳、天祺节、立夏、端午、天贶节、初伏、中伏、立秋、七夕、末伏、秋社、秋分、授衣、重阳、立冬,各一日,上中下旬各一日,……百司休务焉”。即立春、立夏等普通节日则放假一天,每月的上中下旬又各放假一天。

可见,在宋代以前,夏至是被列为国家的重要节日的。

(一)各地食俗

《帝京岁时纪胜》记载:“京师是日,家家俱食冷淘面,即俗说过水面是也……谚云:‘冬至馄饨夏至面。’”传统饮食习俗中,京城的节日热闹非凡,民间的百姓家家户户在夏至当天都要吃夏至面,有的地方还要吃用新麦做的饼、膜等面食,谓之尝新。

时至今日,各地在夏至节仍然保留着各种趣味盎然的饮食习俗。

(二)祭祀感恩

夏至日,正是土运开始的时节,古时人们常常通过乐舞祭地等方式祈求灾消年丰。《周礼·春官》里记载:“以夏日至,致地祇物魈。”《史记·封禅书》亦曰:“夏至日,祭地祇。皆用乐舞,而神乃可得而礼也。”祭地风俗,见于《周礼·春官宗伯》中的记载:“冬日至,于地上之圜丘奏之,若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣。……夏日至,于泽中之方丘奏之,若乐八变,则地祇皆出,可得而礼矣。”这些记载都说明,传统节日期间,祭祀感恩由来已久。当然,周代夏至祭地,还为了消除疫疠、荒年与饥饿死亡。到了夏至这一天,各地的农民都在忙着祭天,北求雨,南祈晴。所以,从周代起,夏至日就已经有了“祭神”仪式,一直到了清代还仍被视作“国之大典”。

(三)海外的夏至风俗

1.英国巨石阵前迎夏至

英国的巨石阵,地处距英国首都伦敦大约130公里的索尔兹伯里地区,是英国最著名的史前文明遗迹,其时间最早可追溯到约公元前3050年。这个巨石阵,高达6米,主体是由几根巨大的石柱排列成的几个同心圆。其整体部分大约是由几十块巨石形成的一个外围直径约90多米的圆环形土岗和深沟。至今考古学家们仍不能确定当初建造此“巨石阵”的目的。但神奇的是在每年夏至这一天,太阳升起的位置恰恰与一块名为“黑尔”(heel)的大石头排列在一条直线上。因此,每一年的夏至这一天,世界各地的人们会从四面八方赶来,聚集在巨石阵的周围等待着日出,以此来庆祝夏至的到来。

2.厄瓜多尔舞蹈迎夏至

夏至是世界性的节日,很多国家都有不同的节日习俗。如厄瓜多尔的习俗是,当地人从夏至午夜开始,连续跳舞欢庆十五天,以此来庆祝夏至。

节选自熊春锦先生著《中华传统节气修身文化—四时之夏》(略有编辑),中央编译出版社出版,ISBN:978-7-5117-2908-8。如有转载,请保持图片与文字内容原样,勿擅自编辑,并须注明书名、作者与出版社。